(via Rosado)

miércoles, 31 de octubre de 2007

Kika in memoriam

Adalberto Delgado

Hacía ya algún tiempo que Martica, la mujer de Armandito "el chiva," venia haciéndole gracias a Palucha, delincuente de alto rango del barrio. En la esquina de La Paloma se comentaba la paliza que Armandito y Palucha se iban a dar. Yiyito, Lázaro, Carlos Vega, el niche Renecito y yo esperábamos con ansiedad el día del duelo. Para sorpresa nuestra, Armandito no retó a duelo a Palucha, sino a Richard Battle (uno de tres hermanos matones y mafiosos que habían viajado de Union City, New Jersey, a Miami, en busca de nuevos horizontes). Les cuento: Richard se había casado con Kika y le había puesto un apartamento en la 10 calle y la 16 avenida -muy cerca de La Paloma. Como Kika (solamente tenia en aquel entonces 17 añitos) era la mujer más linda de la Paloma, todos queríamos "pasarle la cuenta" (confieso que yo soñaba acariciar esa piel blanca de seda con pequitas). Pero en fin, mi relato no es sobre mi enamoramiento con Kika, sino los tarros que ella le pegó a Richard con Palucha. Cuando el primero se enteró de la traición, le mandó un recado a Palucha con Carlos Denavea (quien fuera su socio fuerte y miembro del elenco de la Paloma). El duelo sería un Martes a las 4:30pm, frente al Palomar. Se apareció Palucha con una 9mm en mano, apertrechado en la 9 calle y la 18 avenida del saugüé; Richard emplazado en la esquina de la 8, con shotgun recortado (arma favorita de los mafiosos cubanos de la época). Comenzaron a gritarse: "¡Anda, tira, maricón!" y "¡Tira tú no seas penco, yegua! " Así estuvieron retándose, hasta que llegó la policía y los dos salieron echando. Nosotros, muertos de la risa. Yo partí para la casa a escribirle otra canción a Kika, inspirado con la melodía de la flauta del niche. Entre melodía y melodía y recordando el evento soltábamos una carcajada. Así era la Paloma. Martica y Armando siguieron juntos pese al tarro. Kika y Palucha se hicieron adictos a la heroína y terminaron casi vagabundos. Para mantener el vicio de ambos, Kika se metió a puta. Su final fue grotesco, infectada con el virus del SIDA. Palucha aún vive (según me llega, gracias a las malas lenguas que aún quedan de la época).

Hacía ya algún tiempo que Martica, la mujer de Armandito "el chiva," venia haciéndole gracias a Palucha, delincuente de alto rango del barrio. En la esquina de La Paloma se comentaba la paliza que Armandito y Palucha se iban a dar. Yiyito, Lázaro, Carlos Vega, el niche Renecito y yo esperábamos con ansiedad el día del duelo. Para sorpresa nuestra, Armandito no retó a duelo a Palucha, sino a Richard Battle (uno de tres hermanos matones y mafiosos que habían viajado de Union City, New Jersey, a Miami, en busca de nuevos horizontes). Les cuento: Richard se había casado con Kika y le había puesto un apartamento en la 10 calle y la 16 avenida -muy cerca de La Paloma. Como Kika (solamente tenia en aquel entonces 17 añitos) era la mujer más linda de la Paloma, todos queríamos "pasarle la cuenta" (confieso que yo soñaba acariciar esa piel blanca de seda con pequitas). Pero en fin, mi relato no es sobre mi enamoramiento con Kika, sino los tarros que ella le pegó a Richard con Palucha. Cuando el primero se enteró de la traición, le mandó un recado a Palucha con Carlos Denavea (quien fuera su socio fuerte y miembro del elenco de la Paloma). El duelo sería un Martes a las 4:30pm, frente al Palomar. Se apareció Palucha con una 9mm en mano, apertrechado en la 9 calle y la 18 avenida del saugüé; Richard emplazado en la esquina de la 8, con shotgun recortado (arma favorita de los mafiosos cubanos de la época). Comenzaron a gritarse: "¡Anda, tira, maricón!" y "¡Tira tú no seas penco, yegua! " Así estuvieron retándose, hasta que llegó la policía y los dos salieron echando. Nosotros, muertos de la risa. Yo partí para la casa a escribirle otra canción a Kika, inspirado con la melodía de la flauta del niche. Entre melodía y melodía y recordando el evento soltábamos una carcajada. Así era la Paloma. Martica y Armando siguieron juntos pese al tarro. Kika y Palucha se hicieron adictos a la heroína y terminaron casi vagabundos. Para mantener el vicio de ambos, Kika se metió a puta. Su final fue grotesco, infectada con el virus del SIDA. Palucha aún vive (según me llega, gracias a las malas lenguas que aún quedan de la época).

martes, 30 de octubre de 2007

El sabor del café, un cuento de horror

Ahmed Gómez

Armando Regalado era uno de esos cubanos que todo el tiempo acompañan su vida con el epíteto “es bueno, muy bueno, pero no hay como el de Cuba”. Esa tarde quedó en verse con un viejo amigo que le había prometido un refinanciamiento y se encontraron en una de esas fondas obreras que abundan en las zonas de los warehouses, donde él tenia su pequeño negocio de gabinetes de cocina. Una vez devorado un suculento plato de frijoles negros con arroz blanco y ropa vieja (y para matar la modorra que provoca semejante carga de calorías al mediodía), pidieron café. No tardó en conversarse lo mismo, que comenzó con el café y terminó con la abundancia de las pencas en las palmas reales. De pronto, una señora que escuchaba de espaldas desde la mesa de al lado, giró la cabeza y dijo: “Chico, lo que pasa es que tú todavía no te has ido de Cuba”. Armando, que para eso tenía ya la respuesta filosófica prefabricada, se la espetó con una sonrisa autosuficiente. Sin inmutarse, la mujer respondió: “Tú no entiendes, no te has ido de Cuba, y posiblemente nunca te vayas, estás soñando y es mejor que despiertes. Abre tus ojos”. De momento, Regalado no reconoció las líneas del piso, levantó la cabeza aturdido y para su asombro sólo vio letras rojas, inmensas. La mesa convertida en una loma de papel gaceta, sobre la que él yacía tendido bocabajo. Se levantó espantado. Todo lo que ahora tenía a su alrededor lo remontaba 15 años atrás, cuando trabajaba en Cuba, en el DOR. Salió corriendo por un pasillo donde se tropezó con la jefa del sindicato. “¡Eh! ¿Y esa cara, viste un muerto?” Trató infructuosamente de despertar “de vuelta” a su vida anterior (también recurrió al café). La certeza de que ahora era efectivamente “más feliz” lo aterrorizó de tal manera que esa misma tarde se lanzó delante del tren Santiago–Habana. Fue el tercero en hacerlo ese año en Cacocum.

Armando Regalado era uno de esos cubanos que todo el tiempo acompañan su vida con el epíteto “es bueno, muy bueno, pero no hay como el de Cuba”. Esa tarde quedó en verse con un viejo amigo que le había prometido un refinanciamiento y se encontraron en una de esas fondas obreras que abundan en las zonas de los warehouses, donde él tenia su pequeño negocio de gabinetes de cocina. Una vez devorado un suculento plato de frijoles negros con arroz blanco y ropa vieja (y para matar la modorra que provoca semejante carga de calorías al mediodía), pidieron café. No tardó en conversarse lo mismo, que comenzó con el café y terminó con la abundancia de las pencas en las palmas reales. De pronto, una señora que escuchaba de espaldas desde la mesa de al lado, giró la cabeza y dijo: “Chico, lo que pasa es que tú todavía no te has ido de Cuba”. Armando, que para eso tenía ya la respuesta filosófica prefabricada, se la espetó con una sonrisa autosuficiente. Sin inmutarse, la mujer respondió: “Tú no entiendes, no te has ido de Cuba, y posiblemente nunca te vayas, estás soñando y es mejor que despiertes. Abre tus ojos”. De momento, Regalado no reconoció las líneas del piso, levantó la cabeza aturdido y para su asombro sólo vio letras rojas, inmensas. La mesa convertida en una loma de papel gaceta, sobre la que él yacía tendido bocabajo. Se levantó espantado. Todo lo que ahora tenía a su alrededor lo remontaba 15 años atrás, cuando trabajaba en Cuba, en el DOR. Salió corriendo por un pasillo donde se tropezó con la jefa del sindicato. “¡Eh! ¿Y esa cara, viste un muerto?” Trató infructuosamente de despertar “de vuelta” a su vida anterior (también recurrió al café). La certeza de que ahora era efectivamente “más feliz” lo aterrorizó de tal manera que esa misma tarde se lanzó delante del tren Santiago–Habana. Fue el tercero en hacerlo ese año en Cacocum.

lunes, 29 de octubre de 2007

Mariana en Rusia, otoño

Roberto Savino

Me dices que la luz no llega sino que aparece, que brota del cielo y se esparce con la lentitud de la miel que se demora. Así vas creando un paisaje de color y movimiento, con personas indetenibles y atropellan tu cuerpecillo de turista que entra al metro sin la certeza de cuál será la próxima parada. Ese otro idioma te cautiva, me confiesas, porque pudo haber sido tuyo, también, tan tuyo como lo fue tu infancia solemne en La Habana. Me toca hablarte de la lluvia. Seattle es así, te cuento, una lluvia larga y lenta que se interrumpe a veces y sólo entre semana, como una broma cruel de dioses pueriles y egoístas. Te ríes y tu risa calienta esta temperatura de octubre, en este otoño que ha llegado mostrándonos sus más fieles credenciales. Ya las calles se ahogan de hojas secas y los árboles muestran con majestad sus cicatrices, la geometría de calados esqueletos. Las zetas han sabido crecer en demasiados lugares. Yo, piel de jaguar solitario, tiritando bajo la sombra de un septiembre que fue grande y del que aún se escuchan ecos sosegados. Miro también fotografías. En todas salgo, solo, visto a través de tu ojo que se vale del lente para acercarse. En mis ojos reconozco un instinto que se adormece y se acostumbra a los pasos lentos, al son de un corazón lejano, al ruido de la calle acechada por la lluvia y el presagio de una intimidad abandonada. Te hablo del amor cuando en realidad me refiero a serle fiel a nuestros vicios; esa parte intelectual que hay tras cada error adrede. Hay amantes que se miden con la vara de las palabras, te revelo, pero hoy tengo frío y ya he cerrado las ventanas y las puertas de la casa. Me despido deseándote a ti también un baño caliente y un amanecer morado, esperando que Moscú y Tbilisi sepan tratarte con un poco de cariño. He llegado a la conclusión de que te lo mereces. (Eres una flor difícil e irrepetible).

Me dices que la luz no llega sino que aparece, que brota del cielo y se esparce con la lentitud de la miel que se demora. Así vas creando un paisaje de color y movimiento, con personas indetenibles y atropellan tu cuerpecillo de turista que entra al metro sin la certeza de cuál será la próxima parada. Ese otro idioma te cautiva, me confiesas, porque pudo haber sido tuyo, también, tan tuyo como lo fue tu infancia solemne en La Habana. Me toca hablarte de la lluvia. Seattle es así, te cuento, una lluvia larga y lenta que se interrumpe a veces y sólo entre semana, como una broma cruel de dioses pueriles y egoístas. Te ríes y tu risa calienta esta temperatura de octubre, en este otoño que ha llegado mostrándonos sus más fieles credenciales. Ya las calles se ahogan de hojas secas y los árboles muestran con majestad sus cicatrices, la geometría de calados esqueletos. Las zetas han sabido crecer en demasiados lugares. Yo, piel de jaguar solitario, tiritando bajo la sombra de un septiembre que fue grande y del que aún se escuchan ecos sosegados. Miro también fotografías. En todas salgo, solo, visto a través de tu ojo que se vale del lente para acercarse. En mis ojos reconozco un instinto que se adormece y se acostumbra a los pasos lentos, al son de un corazón lejano, al ruido de la calle acechada por la lluvia y el presagio de una intimidad abandonada. Te hablo del amor cuando en realidad me refiero a serle fiel a nuestros vicios; esa parte intelectual que hay tras cada error adrede. Hay amantes que se miden con la vara de las palabras, te revelo, pero hoy tengo frío y ya he cerrado las ventanas y las puertas de la casa. Me despido deseándote a ti también un baño caliente y un amanecer morado, esperando que Moscú y Tbilisi sepan tratarte con un poco de cariño. He llegado a la conclusión de que te lo mereces. (Eres una flor difícil e irrepetible).

domingo, 28 de octubre de 2007

Pintura que se pinta

Les presento la famosa y bizarra El artista en su estudio (o “El arte de la pintura”) de Jan Vermeer, en la cual el artista aparece de espaldas, pintando a un sujeto posándole. Y Vermeer... ¿dónde está? El espejo en la base de la lámpara contiene el secreto (distinto al de la pintura de los Arnolfini de Van Eyck doscientos años antes). En una parte de la lámpara vemos a Vermeer desde dentro del cuadro, en la otra, una reflexión indistinta del mismo artista, pero ahora en el medio, en lugar de Vermeer, con la misma lámpara reflejada en sí misma (¡¿?!). Como resulta irrealizable que alguien se pinte de espaldas, no queda más remedio que aceptar que lo que muestra Vermeer es imposible.

____

El arte de la pintura tiene su historia: Vermeer nunca se separó de ella (incluso cuando necesitó dinero). El cuadro despareció y reapareció en 1813, vendida por 50 florines al conde austriaco Johann Rudolf Czernin. No se sabe porqué, hasta el 1860, la pintura fue exhibida como de la autoría de Peter de Hooch (en su tiempo rival de Vermeer; incluso alguien duplicó la firma de Hooch sobre la tela). Fue el estudioso holandés Thoré Burger quien finalmente descubrió la proveniencia de la obra y de ahí su fama subsecuente. Los Nazis se encarnaron con el cuadro; el grasiento Göring (segundo al mando y conocedor de arte) se interesó en la pintura y la compró a la familia Czernin por 1.6 millones de marcos, en noviembre de 1940. En 1945 El arte de la pintura reapareció en una mina de sal, inmediatamente después del bombardeo de los aliados a Berlín en 1945. Hoy en día es propiedad del estado austriaco.

____

El arte de la pintura tiene su historia: Vermeer nunca se separó de ella (incluso cuando necesitó dinero). El cuadro despareció y reapareció en 1813, vendida por 50 florines al conde austriaco Johann Rudolf Czernin. No se sabe porqué, hasta el 1860, la pintura fue exhibida como de la autoría de Peter de Hooch (en su tiempo rival de Vermeer; incluso alguien duplicó la firma de Hooch sobre la tela). Fue el estudioso holandés Thoré Burger quien finalmente descubrió la proveniencia de la obra y de ahí su fama subsecuente. Los Nazis se encarnaron con el cuadro; el grasiento Göring (segundo al mando y conocedor de arte) se interesó en la pintura y la compró a la familia Czernin por 1.6 millones de marcos, en noviembre de 1940. En 1945 El arte de la pintura reapareció en una mina de sal, inmediatamente después del bombardeo de los aliados a Berlín en 1945. Hoy en día es propiedad del estado austriaco.

sábado, 27 de octubre de 2007

Habanadeco

Tumiamiblog

Imaginen la apertura de los 30 en La Habana, un lustro después de aquella gran Exposición de Artes Decorativas en París en 1925, cuando el llamado "deco" irrumpe con El Hotel Nacional, de McKim Mead & White (edificio autorizado por el propio Machado). Canto optimista al porvenir, salido de la crisis de La Gran Guerra. Analizado desde el mañana, esa Habana fundada en el 1515 no podía emular, urbanamente hablando, con un moderno New York que se autocreaba en (eran los “roaring twenties"), ni siquiera con una Miami Beach en ciernes que terminaría con un deco envidiable. Imagino los arquitectos jóvenes habaneros: Saturnino Parajón (Teatro Fausto), Fernando Martínez Campos (Teatro América), Emilio Vasconcelos (Gran Templo Masónico Nacional), o Manuel Copado (Edificio Solymar) tratando de vender a sus clientes "la arquitectura del futuro" en medio de una Habana sincrética/maravillosa, collage alucinante que iba desde el amurallado contra piratas del Castillo de la Fuerza de Bartolomé Sánchez de 1558 (el original había sido destruido por el corsario Jacques de Sores), pasando por el barroco de indias del Palacio de los Capitanes de Antonio Fernández Trebejo (1776), el agaudizado Hotel Sevilla, de José Toraya (1923), convoyado con piezas neoclásicas como El Capitolio Nacional, de Govantes y Cobarrocas, o el galaicamente horrendo Centro Gallego de Paul Belau (1915). Ese grupo modernista debía dejar su sello donde pudiera: al lado de un solar, en una esquina, una lomita. Luego el estilo llegó a la academia; ahí tenemos el "gran deco" de la Biblioteca de la Universidad de Joaquín Weiss (1937), el hospital Maternidad Obrera de Emilio Soto (1940), y las mansiones de la clase alta de Miramar. El deco habanero permutó a una especie de Haba/Mo (llegaban los 50 con la forma ameba, la pared de queso suizo, la formica y el techo plano (¡milagro!) del aire acondicionado. El estilo no se apagó sin antes coronar la semiótica socio-política del porvenir. Me refiero al monumento aerodinámico, casi-futurista a Martí, en la futura Plaza de la Revolución, de Enrique Luis Varela y Juan José Sicre (1958). No podía preverse que ese futuro llegaba con un desamor y una repugnancia arquitectónica impensada: lenta y perezosa decadencia de La Habana hacia la ruina.

Imaginen la apertura de los 30 en La Habana, un lustro después de aquella gran Exposición de Artes Decorativas en París en 1925, cuando el llamado "deco" irrumpe con El Hotel Nacional, de McKim Mead & White (edificio autorizado por el propio Machado). Canto optimista al porvenir, salido de la crisis de La Gran Guerra. Analizado desde el mañana, esa Habana fundada en el 1515 no podía emular, urbanamente hablando, con un moderno New York que se autocreaba en (eran los “roaring twenties"), ni siquiera con una Miami Beach en ciernes que terminaría con un deco envidiable. Imagino los arquitectos jóvenes habaneros: Saturnino Parajón (Teatro Fausto), Fernando Martínez Campos (Teatro América), Emilio Vasconcelos (Gran Templo Masónico Nacional), o Manuel Copado (Edificio Solymar) tratando de vender a sus clientes "la arquitectura del futuro" en medio de una Habana sincrética/maravillosa, collage alucinante que iba desde el amurallado contra piratas del Castillo de la Fuerza de Bartolomé Sánchez de 1558 (el original había sido destruido por el corsario Jacques de Sores), pasando por el barroco de indias del Palacio de los Capitanes de Antonio Fernández Trebejo (1776), el agaudizado Hotel Sevilla, de José Toraya (1923), convoyado con piezas neoclásicas como El Capitolio Nacional, de Govantes y Cobarrocas, o el galaicamente horrendo Centro Gallego de Paul Belau (1915). Ese grupo modernista debía dejar su sello donde pudiera: al lado de un solar, en una esquina, una lomita. Luego el estilo llegó a la academia; ahí tenemos el "gran deco" de la Biblioteca de la Universidad de Joaquín Weiss (1937), el hospital Maternidad Obrera de Emilio Soto (1940), y las mansiones de la clase alta de Miramar. El deco habanero permutó a una especie de Haba/Mo (llegaban los 50 con la forma ameba, la pared de queso suizo, la formica y el techo plano (¡milagro!) del aire acondicionado. El estilo no se apagó sin antes coronar la semiótica socio-política del porvenir. Me refiero al monumento aerodinámico, casi-futurista a Martí, en la futura Plaza de la Revolución, de Enrique Luis Varela y Juan José Sicre (1958). No podía preverse que ese futuro llegaba con un desamor y una repugnancia arquitectónica impensada: lenta y perezosa decadencia de La Habana hacia la ruina.

viernes, 26 de octubre de 2007

BB, creación divina

Corre el año 1956 en St. Tropez y la ninfeta Juliette (Brigitte Bardot) se enamora de un hombre imposible. Hay otra lectura. El film de Roger Vadim apunta también al deseo y la codicia del hombre en la sociedad patriarcal occidental de los años 50. No hay nada malo en que Juliette quiera a Antoine Tardieu (Christian Marquand) aunque él no la corresponde. Pero la joven tiene loco al Eric Carradine (Curd Jurgens), el apuesto rirachón mediotiempo quien es dueño de un pequeño astillero. Pueblo chiquito campana grande: la sensualidad de Juliette da tanto que hablar en el vulgo católico de Toulon, que el padrastro decide mandar la muchacha a un reformatorio. Es ahí cuando aparece el tonto de Michel (Jean-Louis Trintignant), hermano de Antoine -loco con la valquiria- y le propone matrimonio (algo que Juliette acepta). Las cosas marchan bien hasta que Antoine vuelve a St. Tropez, ahora para hacerse cargo del astillero. Entonces el deseo latente de Juliette aflora presagiando la tragedia. La película de Vadim causó escándalo en Europa (particularmente en esa América afectadamente pía y macartista). Et Dieu creá la femme es, para su época un film alante, sobre y para la mujer. La Bardot está de premio; sensual, desinhibida, con una sonrisa y desenfado que llenan la pantalla. Ni hablar de la famosa escena de la danza (en el video clip), en la cual BB exhibe una mezcla compleja de pasión, miedo y angustia. Et Dieu despejó un poco el camino formulista del cine de fines de los 50, anunciando la revolución que vendría casi una década después. En la época se decía: “Dios creó a la mujer y el diablo creó a BB.”

Tags: Film

jueves, 25 de octubre de 2007

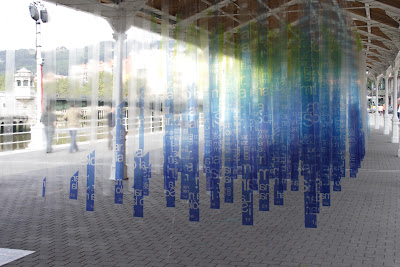

Bilbao, poesía en la calle

Jesús Rosado

Ahora mismo la poesía y el mar están concurriendo en las calles de Bilbao. Mi excolega del Bellas Artes de La Habana y entrañable amigo, el arquitecto y museógrafo Paciel González, me envía desde allí donde reside hace varios años, testimonio gráfico de Los Colores del Mar, una muestra que mezcla fotografía, poesía, escultura e instalación y que contiene una selección de fragmentos de obras de escritores, poetas y artistas como Gabriel Aresti, Lauaxeta, Blas de Otero o Kirmen Uribe con el objetivo de llevar la poesía a la calle. Así, 37 fotografías, una escultura y un montaje flotante inunda los remozados tinglados de El Arenal. Los autores, el fotógrafo Mikel Alonso y Paciel, han hecho hincapié en los materiales de la exposición. Las fotografías se han fijado en aluminio bruñido, que se presta a matizar el brillo y el tono con la luz. En las imágenes se aprecia la instalación penetrable de Paciel, metáfora sintética colgante del mar que recrea un poema de Rafael Alberti y con la que el público interactúa desenfadadamente. El proyecto del montaje de la exhibición corrió a cargo de Paciel y se suma a la celebración de la jornada Bilbao-Poesía, plena en tertulias y espectáculos poético-musicales.

Ahora mismo la poesía y el mar están concurriendo en las calles de Bilbao. Mi excolega del Bellas Artes de La Habana y entrañable amigo, el arquitecto y museógrafo Paciel González, me envía desde allí donde reside hace varios años, testimonio gráfico de Los Colores del Mar, una muestra que mezcla fotografía, poesía, escultura e instalación y que contiene una selección de fragmentos de obras de escritores, poetas y artistas como Gabriel Aresti, Lauaxeta, Blas de Otero o Kirmen Uribe con el objetivo de llevar la poesía a la calle. Así, 37 fotografías, una escultura y un montaje flotante inunda los remozados tinglados de El Arenal. Los autores, el fotógrafo Mikel Alonso y Paciel, han hecho hincapié en los materiales de la exposición. Las fotografías se han fijado en aluminio bruñido, que se presta a matizar el brillo y el tono con la luz. En las imágenes se aprecia la instalación penetrable de Paciel, metáfora sintética colgante del mar que recrea un poema de Rafael Alberti y con la que el público interactúa desenfadadamente. El proyecto del montaje de la exhibición corrió a cargo de Paciel y se suma a la celebración de la jornada Bilbao-Poesía, plena en tertulias y espectáculos poético-musicales.

miércoles, 24 de octubre de 2007

AROMAS DE UN VIAJE

Continúa en cartelera la exitosa temporada de Aromas de un viaje.

QUE DICE LA PRENSA:

"La historia que se narra crece a medida que se revelan los pequeños momentos en la vida de los personajes". (Diario Las Américas)

"Lo que más me interesaba era hablar del amor como una metáfora salvadora. Un reto en estos tiempos, cuando ya casi nadie se ocupa de este sentimiento''. (El Nuevo Herald)

"Aromas de un viaje es una obra que invita a reflexionar sobre la necesidad que tiene cada individuo de vivir cada segundo". (Diario Las Américas)

"Ernesto Garcia's play is a serious production of an original play". (The Miami Herald)

QUE DICEN LOS BLOGS

"Lo que más me interesaba era hablar del amor como una metáfora salvadora. Un reto en estos tiempos, cuando ya casi nadie se ocupa de este sentimiento''. (El Nuevo Herald)

"Aromas de un viaje es una obra que invita a reflexionar sobre la necesidad que tiene cada individuo de vivir cada segundo". (Diario Las Américas)

"Ernesto Garcia's play is a serious production of an original play". (The Miami Herald)

QUE DICEN LOS BLOGS

"Tal vez lo mejor de Aromas” es que tiene el poder de despertarte pasiones y preguntas". (Blog Generación Asere)

"La sala estaba a lleno completo y los actores todos dieron lo mejor de sí". (Blog Medea)

"Vivir es una sensación tremenda que a veces cabe en un par de segundos... es esta la impresión que guardo sobre la obra de Ernesto García, Aromas de un viaje , una propuesta teatral que traspasa deliberadamente los mecanismos convencionales del tiempo y espacio". (Blog Generación Asere)

"Ernesto nos enfrenta a aspectos existenciales muy caros al ser humano, las leyes de la vida y la muerte. Y nos enseña en menos de una hora que la vida hay que vivirla, no huyendo, sino mirando al frente, no conformándose, sino buscando siempre un destino que nos acerque a la felicidad, construyéndola, de modo que al abrir los ojos cada mañana seamos concientes de que puede ser nuestro último día en este mundo pero no por eso menos cargado de fe y confianza". (Blog Medea)

"Con proyectos así se hace la cultura de una ciudad". (Comentario Blog Medea)

"El ICRA los invita a su estreno". (Blog ICRA)

Aromas de un Viaje cuenta con las actuaciones de Sandra García, Carlos Bueno, Ivette Kellems, Marcia Stadler, Lis Nicot, Anniamary Martinez y Christian Ocón. Todos parte de la compañía Teatro en Miami en obras como “El Celador del Desierto”, “Improvisando a Chejov” y “Sangre”.

La puesta cuenta con música original de Ernesto García quien además diseñó la escenografía y las luces.

En cartelera hasta Octubre 27.

Teatro en Miami Studio

2500 SW 8 Street (Segundo Piso)

Miami Fl 33135

305. 551.7473 (Llamar para reservaciones)

Precio: $20 (Entrada General)

http://www.teatroenmiami.org/

Teatro en Miami Studio

2500 SW 8 Street (Segundo Piso)

Miami Fl 33135

305. 551.7473 (Llamar para reservaciones)

Precio: $20 (Entrada General)

http://www.teatroenmiami.org/

Itaca está en ninguna parte

Post y foto: Ramón Williams

-¿Qué de qué?

-¿A qué te dedicas?

-La puse a un lado por un tiempo. Le faltan piezas que no hallo en las bibliotecas ni en los botes de basura. Es un proyecto.

-Entonces no haces nada, confiésate –infiere Armando y extiende a Nilo el neofigurativo vasito plástico-. Sopla que te quemas.

-Leo.

-¿Y qué lees, nagüe?-Se interesa Armando. Nilo enciende un popular impulsado por los rastros del mentol en el paladar, sostiene el silencio por el lado desafiante de la pregunta. Su mirada recorre el lugar, se detiene en un ángulo donde el nagüe ha puesto a secar un cuadro: Una virgen se muerde los labios entre sollozos, tiene en los brazos el cadáver de un soldado que debe ser su hijo. Pero esto es demasiado piadoso para nombre de novela. El soldado lleva por cabeza un árbol de ramas verdiblancas cuyos frutos son monedas plateadas (tufo agrícola, numismático, guerrero…) En la habitación donde tiene lugar la escena, una ventana descubre a lo lejos el peñasco del Morro de La Habana con su castillo de los tres reyes (harto pintoresco): Meteorológico. El cielo es despejado, la mar tranquila. Hay un punto ámbar oscuro agitándose en el azul más intenso de la tela. Con la suave brisa de las palabras, Nilo hace navegar el nombre de su libro allí, su no-libro; la huérfana alimaña de papel condenada a vivir de prisa, gastándose de mano en mano, oculta a las miradas profanas bajo forros de revistas rusas anteriores a la perestroika: Un tipo escribe de otro que cuenta sobre otro que se va del país, que se queda, que se lo traga el mar, que no se lo traga. Así es como decide navegar de verdad, por los mares de qué sé yo y el quién sabe a dónde, porque Itaca está en ninguna parte. Moribundo, un guardacostas cubano lo rescata. Al salir del hospital le descubren el manuscrito-bitácora y lo acusan de propaganda enemiga. Supongo vuelve al mar. Por ahí voy.

-¿Cómo se llama el nagüe que escribió eso? Me dijiste…

-¿Qué de qué?

-¿A qué te dedicas?

-La puse a un lado por un tiempo. Le faltan piezas que no hallo en las bibliotecas ni en los botes de basura. Es un proyecto.

-Entonces no haces nada, confiésate –infiere Armando y extiende a Nilo el neofigurativo vasito plástico-. Sopla que te quemas.

-Leo.

-¿Y qué lees, nagüe?-Se interesa Armando. Nilo enciende un popular impulsado por los rastros del mentol en el paladar, sostiene el silencio por el lado desafiante de la pregunta. Su mirada recorre el lugar, se detiene en un ángulo donde el nagüe ha puesto a secar un cuadro: Una virgen se muerde los labios entre sollozos, tiene en los brazos el cadáver de un soldado que debe ser su hijo. Pero esto es demasiado piadoso para nombre de novela. El soldado lleva por cabeza un árbol de ramas verdiblancas cuyos frutos son monedas plateadas (tufo agrícola, numismático, guerrero…) En la habitación donde tiene lugar la escena, una ventana descubre a lo lejos el peñasco del Morro de La Habana con su castillo de los tres reyes (harto pintoresco): Meteorológico. El cielo es despejado, la mar tranquila. Hay un punto ámbar oscuro agitándose en el azul más intenso de la tela. Con la suave brisa de las palabras, Nilo hace navegar el nombre de su libro allí, su no-libro; la huérfana alimaña de papel condenada a vivir de prisa, gastándose de mano en mano, oculta a las miradas profanas bajo forros de revistas rusas anteriores a la perestroika: Un tipo escribe de otro que cuenta sobre otro que se va del país, que se queda, que se lo traga el mar, que no se lo traga. Así es como decide navegar de verdad, por los mares de qué sé yo y el quién sabe a dónde, porque Itaca está en ninguna parte. Moribundo, un guardacostas cubano lo rescata. Al salir del hospital le descubren el manuscrito-bitácora y lo acusan de propaganda enemiga. Supongo vuelve al mar. Por ahí voy.

-¿Cómo se llama el nagüe que escribió eso? Me dijiste…

martes, 23 de octubre de 2007

Raimundo Travieso: luz y línea de una obra

Amílcar Barca

Foto: CANY

Foto: CANY

Travieso está junto a su mujer y un gran amigo de la infancia, el escritor puertorriqueño Rodríguez Juliá. Conversan. Las palabras, y el calor de la sala se apoderan de unos temas escritos con una línea sencilla. (Hoy es Wynwood... ya se sabe). Estamos en Edge Zones. Al fondo manchas puras de azul, rojo o verde, como las que aparecían en la última etapa de Matisse The snail que se deshilachan y huyen de sus formas. Líneas de caracol, líneas rápidas, con quiebro, escarbadas sobre una superficie de tinta plana. Tristes unas, escalando hacia el vacío otras. Líneas que flotan para crear un cuerpo desnudo en el blanco, un pubis semioculto, unos dientes que evocan el gesto del grito y la rabia en un sujeto. Rayas para mostrar el dolor en su serie Los desastres de la guerra. Parodiando de Goya el sufrimiento y de Picasso el trazo de sus figuras del Guernica. Efigies y torsos femeninos recogidos en el sueño o la muerte. Parecidas, en su concepción, a los dibujos o esculturas de Eric Staller que permiten un juego imaginario con la luz y el espectador. Con una erótica ambivalente, propia del bardo que entra en una etapa meditativa. A pesar de todo, Raimundo no descuida el humor ni el misticismo. La recreación con los símbolos cristianos como la cruz o una referencia a un acrónimo de San Ignacio de Loyola aparecen en alguna de sus obras. Nada mejor que definir el dibujo de sus infograbados como una escritura lumínica; la poética de un trazo libre y honesto.

lunes, 22 de octubre de 2007

Josefina la viajera

Rosie Inguanzo

Foto: Pedro Portal

Foto: Pedro Portal

El maquillaje evoca a una muerta, una dama fantasma venida a menos por el siglo que carga en su andar. O tal vez encarna la República, esa otra gentil truncada en el año 1959. Josefina la viajera va desmenuzando ese viaje de alto riesgo, azar sublime y bello que es la vida. Gretel Trujillo entonces se encorva dentro del exquisito traje de encajes (y una imagina a Rolando Moreno –director, escenógrafo y vestuarista de la obra- midiendo el largo de la manga acampanada, bordando una perla, abrochando una joya). Josefina –Gretel- urge una disputa entre dos lecturas de su historia (especie de diatriba con el espejo). Para suerte de todos, gana el idealismo dramático de la actriz viajera, la que se sabe un mundo, la que entona conmovida “ausencia quiere decir olvido...” deleita y gratifica. Descalza, Gretel calza la voz de sus cantos y sandungas (que Lázaro Horta ha enlazado; hasta oímos su voz para sorpresa de todos, incluyendo la actriz que escucha a otro fantasma). Abilio Estévez ha homenajeado ese viaje nada ordinario que iniciamos algunos sobre un escenario, audaz, descarnadamente. Rolando lo ha dibujado en sepia y enmarcado como cuadro antiguo y surrealista, disecado en la memoria, dándole alas a la actriz para un vuelo singular contra la muerte, libertad ganada por el espíritu del arte. No te la pierdas.

________________

Josefina: Gretel Trujillo

Dirección, adaptación, vestuario y escenografía: Rolando Moreno

Autor: Abilio Estévez

Productor ejecutivo: Marcos Casanova

Diseño de iluminación: Pedro Ramírez

Musicalización, voz y grabaciones: Lázaro Horta

Teatro 8

21 Avenida y 8 Calle del South West

305.541.4841

http://www.teatro8.com/

domingo, 21 de octubre de 2007

David Lynch: mundo imaginario

David Lynch es un director genial, raro e impredecible. Hagamos historia: A los 19 años se matricula en la Academia de Arte de Pennsylvania. Su sueño era combinar el mundo imaginario con la fluidez del cine (que se sepa: Lynch pinta muy bien). De ahí sale Six Figures Getting Sick (1966), un corto proyectado sobre sus esculturas que dio mucho que hablar. La idea del moving painting continua con The Alphabet (1968) y The Grandmother (1970). Con el éxito de esos dos cortos a las espaldas se muda a Los Angeles (ahora con su nueva esposa y una niña) y se pasa seis años produciendo su próxima película, la sublime Eraserhead (1976), inspirada en el trauma de esa Filadelfia moderna, industrial y violenta. Le sigue The Elephant Man (1980) y la choqueante Blue Velvet (1986), para algunos un clásico de la violencia doméstica patriarcal en middle America (con visos de film noir), película que marca el comienzo de la colaboración entre Lynch y el compositor Angelo Baldalamenti. Con la serie televisiva Twin Peaks (1990) Lynch explora aún más el entresijo del pueblo distintivo de la América suburbana llena de engendros metidos en el closet. Le sigue la bizarra Wild at Heart (1990) que le ganó La Palma de Oro en Cannes. Lost Highway (1997) es un film insólito en el estilo de Eraserhead, pesadilla posmoderna del mito americano (quién puede olvidar al mystery man diciéndole por el teléfono: “I’m in your house right now”). Por si fuera poco, en 2001, Lynch se lleva el premio al mejor director en Cannes con Mulholland Drive. Más allá del método convencional de narrativa realista hollywoodense, Lynch nos muestra un cine de imagen extravagante casi absurda, ensartada con melodrama musical: mito psico-social post-Capitalista de American suburbia; secuela de espanto, tristeza, y alguna que otra vez, esperanza (el video clip muestra el último ad realizado por Lynch para Gucci. Gracias Iván de la Nuez).

sábado, 20 de octubre de 2007

El estilo sensual de Marcello Dudovich

Alfredo Triff

Marcello Dudovich (1878-1962) es uno de los mejores afichistas italianos. A los veinte años el talentoso dibujante llega a un Milán en pleno apogeo artístico pre-Futurista. Dudovich es esponja que asimila un momento único del arte europeo en que los centros del diseño están en París, Viena o Ámsterdam. Después de ganar Medalla de oro en la Exposición Mundial de Paris de 1900, Dudovich colabora con la conconocida imprenta de música Ricordi, lo que ayuda a cimentar su prestigio. Más tarde diseña para el periódico de sátira social Simplicissimus. El arte de Dudovich florece entre 1900 y el golpe del Duce (después de la subida del fascismo, el diseño italiano se mueve hacia el futurismo de los Cangiullos y Deperos). ¿En qué consiste el “estilo dudovich?” Se trata de una factura de imágenes para consumo de la clase alta italiana (que viene de Penfield y Hohenstein quien fuera su maestro), mezclado Lautrec y Alfons Mucha: Gráfica abiertamente sensual, hedonista, de colores ebrios y opulentos sobre planos monocromáticos. Dudovich trabajó para La Rinascente y Mele (dos de las tiendas italianas por departamentos más importantes de la época) e hizo publicidad para compañías importantes como Pathé, Olivetti, Alfa Romeo, Pirelli, Dunlop y Bugatti. En sus afiches para actrices como Maria Melato, Emma Gramatica y Francesca Bertini, Dudovich se torna oscuro y más plástico. (Chisme: Hay también una obra erótica nada desestimable del artista).

Marcello Dudovich (1878-1962) es uno de los mejores afichistas italianos. A los veinte años el talentoso dibujante llega a un Milán en pleno apogeo artístico pre-Futurista. Dudovich es esponja que asimila un momento único del arte europeo en que los centros del diseño están en París, Viena o Ámsterdam. Después de ganar Medalla de oro en la Exposición Mundial de Paris de 1900, Dudovich colabora con la conconocida imprenta de música Ricordi, lo que ayuda a cimentar su prestigio. Más tarde diseña para el periódico de sátira social Simplicissimus. El arte de Dudovich florece entre 1900 y el golpe del Duce (después de la subida del fascismo, el diseño italiano se mueve hacia el futurismo de los Cangiullos y Deperos). ¿En qué consiste el “estilo dudovich?” Se trata de una factura de imágenes para consumo de la clase alta italiana (que viene de Penfield y Hohenstein quien fuera su maestro), mezclado Lautrec y Alfons Mucha: Gráfica abiertamente sensual, hedonista, de colores ebrios y opulentos sobre planos monocromáticos. Dudovich trabajó para La Rinascente y Mele (dos de las tiendas italianas por departamentos más importantes de la época) e hizo publicidad para compañías importantes como Pathé, Olivetti, Alfa Romeo, Pirelli, Dunlop y Bugatti. En sus afiches para actrices como Maria Melato, Emma Gramatica y Francesca Bertini, Dudovich se torna oscuro y más plástico. (Chisme: Hay también una obra erótica nada desestimable del artista).

viernes, 19 de octubre de 2007

Boleros forever

Daina Chaviano

Foto: Pedro Portal

Foto: Pedro Portal

Lo confieso. Soy un raro animal del trópico. No me gusta el sol. Prefiero un bosque umbrío. O los rincones nocturnos y arcanos de una ciudad, mojados con el beso de una música diferente ―rincones como el de cierto bar donde he visto nacer a más de un fantasma; un bar que sigue siendo la puerta a otra dimensión, como anteanoche. Dos horas para hundirme en las notas de un Miami sensual, arropada en la voz salvaje y rota de un bolero… Underground puro. Imágenes lúcidas e inquietantes. Gemidos de piano. Un bajo tremebundo. Acordes de un violín subversivo. Percusión alucinante que ordenó bajar a todos los santos de mi tierra (Ay, Habana de mis entrañas, vaginalmente dolorosa y amada). Allí amaneció otro Miami. Un jazzbluesbolero-Miami. Un Miami mestizo y exquisitamente perverso, como sólo podía serlo el que habita en una noche brumosa de octubre cuando la humedad brota de todos los rincones de la tierra y el cuerpo. Aché para los músicos y los poetas. Vade retro, soledad.

jueves, 18 de octubre de 2007

Marat-Sade con blogoversión caribeña

Carmen Diaz

Anoche vi la película Marat-Sade, de Peter Weiss. Cuando la vi por primera vez, no pude comprender el lenguaje cáustico ni la irreverencia contra las “revoluciones”; mucho menos la ridiculización destemplada del poder populista. Tenía quince años. Anoche se me ocurrió que algún sesudo de este blog (medio dramaturgo) pudiera construir una versión, digamos que un homenaje caribeño al creador de esta obra/film. No tendría que seguir el libreto original. Esta versión se desarrollaría en Mazorra y los actores serían dementes que han perdido la razón en nuestra historia reciente. Un loco podría estar obsesionado con llenar bolsitas de polietileno para sembrar café Caturra; otra sería una ex-ingeniera ambientalista que repitiera hasta el cansancio: “No corten árboles, van a joder el microclima”; otro sería alguien que piensa que está siendo comido por un tiburón en alta mar; otro uno que perdió las dos piernas porque los soldados que trataba de ayudar en Angola le pasaron por arriba huyendo; un poeta disidente que hablara en verso; un exilado que prepara guerrillas contra Cuba en los Everglades. También alguien que está cortando caña figurativamente para conseguir el refrigerador soviético. Charlotte Corday sería la jinetera que asesinaría a Marat. Marat podría ser Fidel, sentado en una silla de ruedas, empeñado en dar recetas de cocina de alta eficiencia energética. Los enfermeros del sanatorio serían miembros del CDR y las monjitas, entusiastas federadas con la imagen de la difunta Vilma Espín en sus cofias. Todos altamente entrenados en dar electroshocks. Podríamos tener alguien que siempre cree empujar una balsa hacia la orilla. Sade podría tener un papel menos sádico, más burlón quizás, aun más nihilista. El coro podría estar integrado por una bailarina de Tropicana obsesionada con viajar a México, un cirujano encaprichado en criar un puerco en el balcón, un ingeniero químico que cree vender merenguitos en El Prado, una soprano lírica que perdió su status desde el viaje del Papa: “No tengan miedo”, entona muerta de pavor. Los cuatro tendrían que cantar muy bien. Naturalmente, hay que ampliar la descripción de los actores y la pieza en si, hay que armarla. ¿Quién se ofrece?

Anoche vi la película Marat-Sade, de Peter Weiss. Cuando la vi por primera vez, no pude comprender el lenguaje cáustico ni la irreverencia contra las “revoluciones”; mucho menos la ridiculización destemplada del poder populista. Tenía quince años. Anoche se me ocurrió que algún sesudo de este blog (medio dramaturgo) pudiera construir una versión, digamos que un homenaje caribeño al creador de esta obra/film. No tendría que seguir el libreto original. Esta versión se desarrollaría en Mazorra y los actores serían dementes que han perdido la razón en nuestra historia reciente. Un loco podría estar obsesionado con llenar bolsitas de polietileno para sembrar café Caturra; otra sería una ex-ingeniera ambientalista que repitiera hasta el cansancio: “No corten árboles, van a joder el microclima”; otro sería alguien que piensa que está siendo comido por un tiburón en alta mar; otro uno que perdió las dos piernas porque los soldados que trataba de ayudar en Angola le pasaron por arriba huyendo; un poeta disidente que hablara en verso; un exilado que prepara guerrillas contra Cuba en los Everglades. También alguien que está cortando caña figurativamente para conseguir el refrigerador soviético. Charlotte Corday sería la jinetera que asesinaría a Marat. Marat podría ser Fidel, sentado en una silla de ruedas, empeñado en dar recetas de cocina de alta eficiencia energética. Los enfermeros del sanatorio serían miembros del CDR y las monjitas, entusiastas federadas con la imagen de la difunta Vilma Espín en sus cofias. Todos altamente entrenados en dar electroshocks. Podríamos tener alguien que siempre cree empujar una balsa hacia la orilla. Sade podría tener un papel menos sádico, más burlón quizás, aun más nihilista. El coro podría estar integrado por una bailarina de Tropicana obsesionada con viajar a México, un cirujano encaprichado en criar un puerco en el balcón, un ingeniero químico que cree vender merenguitos en El Prado, una soprano lírica que perdió su status desde el viaje del Papa: “No tengan miedo”, entona muerta de pavor. Los cuatro tendrían que cantar muy bien. Naturalmente, hay que ampliar la descripción de los actores y la pieza en si, hay que armarla. ¿Quién se ofrece?

miércoles, 17 de octubre de 2007

¿Kitsch, pop, "happy" o mal gusto?

Hablando de diseño. Otra controversia del artista/diseñador brasilero Romero Britto. Ahora con uniformes para los trabajadores del aeropuerto de Miami. ¿Qué te parece el diseño? La noticia aparece en The Miami Herald y es recogida en detalle por Critical Miami.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)